家から近い山(三峰山)に行ってみました。

先日の豪雨の影響か、登山道が荒れており、想像以上にアドベンチャーになってしまいました。

まずは沢水のお出迎えです。車が入る道もなさそうなので、きっと水の汚染は少ないでしょう。

ハイドレーションの水道水を捨てて、沢水に入れ替えてみました。

登山道ですが、先月の豪雨の影響か、道がいまいちよくわかりません。

本当にここを進むのだろうか? いや、行けばわかるさ!

(ビビりなので、危険そうなところには決して行きません)

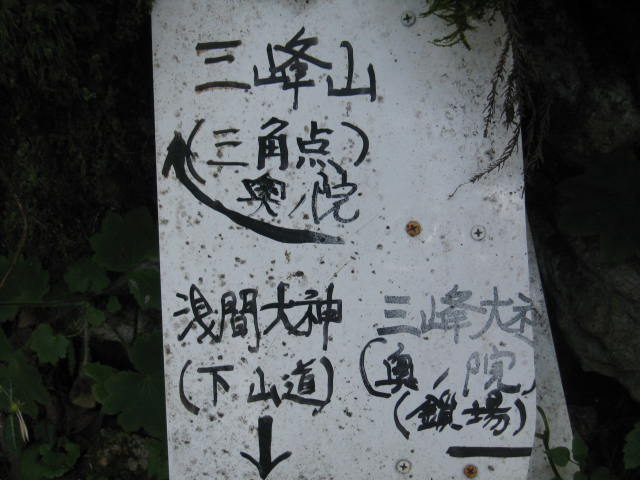

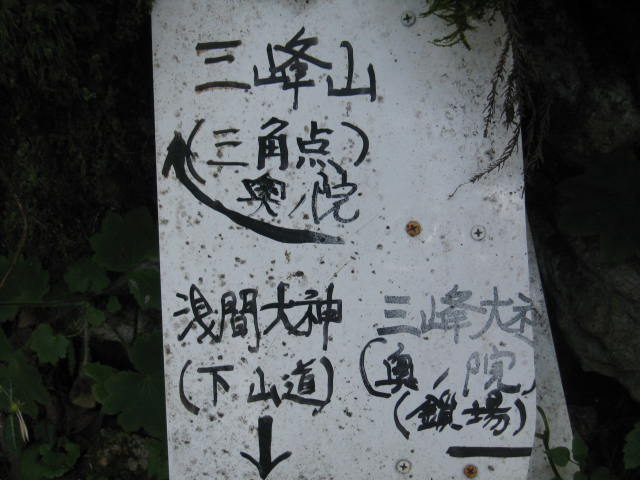

看板も倒れちゃってます。

ちなみにこの配管は沢水を引っ張っている塩ビ管のようです。

沢水のたまり箇所です。水が流れる音に癒されます。

さらに道はハードな感じになってまいりました。

登山ってこんなにハードなんでしょうか?ベテランの方々が気軽に行けそうな気はしないのですが・・・。

ようやく浅間大神に到着です。道を間違えたり、オドオドしたりで出発から2時間かかってます。

門の先には鍾乳洞があるようですが、今は立入禁止になっています。

浅間大神から右に進むと、倶利伽羅不動尊があります。

登山ガイドの地図を見てもさっぱりわからなかったのですが、Webの他の方の登山記録を見て辿り着けました。

途中に道標とかさっぱりなかったのですが、皆様はよくこれで登山できるなぁと感心しました。

もう少しで三峰山の山頂らしいので進んでみました。

進んだり迷ったりすること約30分で頂上に到着しました。

山頂の場所はわかりにくく、石灰鉱山のトラロープに沿って歩いていたら着きました。

石灰鉱山だけあって、山頂からの景色は白っぽいものでした。

ガスっぽい天気だっただけかもしれませんが、意外に他では見られない景色です。

その後、倶利伽羅不動尊に戻り、別ルートでの山越えを考えていたのですが

あるはずの登山道がなく、しばらくは崖のような道を這うように進んでいたのですが

進んでも道らしいものが全くわからなかったので、引き返すことにしました。

豪雨で道がなくなっていたのかもしれません。

帰りがなかなか大変で、足を掛けた岩が崩れたり、よくケガをしないで済んだものです。

次回は手袋を持って行った方がよさそうです。

途中で出会った登山者は二人いました。

駐車場まであと少し、というところに蛇のトラップがありました。

気が付かなかったら危なかったですね~。

家から15分くらいで行ける山なので、今度は別ルートから登ってみようと思います。